galactic transfer, 2012, Öl auf Leinen, 115 x 155cm

fly me to the moon, 2010, Öl auf Leinen, 115 x 155cm

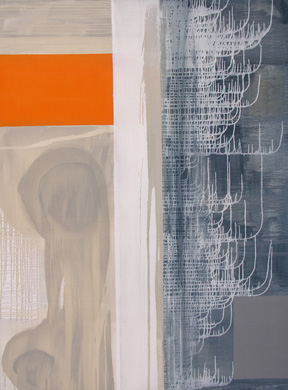

plants from outer space, 2012, Öl auf Leinen, 155 x 115cm

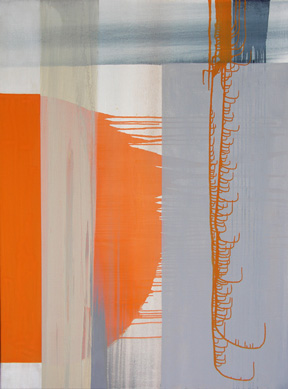

solar flare, 2012, Öl auf Leinen, 155 x 115cm

twinkle, 2010, Öl auf Papier, 50 x 65cm

Ausstellungsansichten, Fotos: Michael Goldgruber

|

|

Zur Ausstellung

Travelling the Spaceway

Silvie Aigner

Die Wahl der Mittel ist heute heterogen und umfasst naturgemäß alle Medien und Materialien. Begriffe wie Crossover umreißen das Verflüchtigen von Gattungsgrenzen sowie die vielfältigen Gratwanderungen zwischen Kunst und angewandten Bereichen wie Design und Architektur. Die Kontinuität der Malerei wird alle Jahrzehnte besprochen und ihre angebliche Rückkehr gefeiert. Vor allem die 1980er Jahre wurden durch das Aufkommen des Neoexpressionismus als das Jahrzehnt der Malerei bezeichnet. Doch ist diese Wiederbelebung durchaus differenzierter zu sehen. So stellten Kunsthistoriker wie u. a. Patrick Werkner die Rückkehr der Malerei um 1980 in Frage und meinten, dass diese "nichts anderes war, als eine vermehrte und intensivierte Verwendung des Mediums Malerei durch zeitgenössische Künstler. Von einer Rückkehr zu sprechen ist nicht zutreffend, da es nie eine kollektive Abkehr von der Malerei gegeben hat"1. Doch bedeutete der verstärkte Fokus auf die Malerei nicht nur ein Wiederaufgreifen des Mediums, sondern auch eine Neuorientierung und Neubewertung ihrer Tradition. Dieser, in Österreich als "Neue Wilde" bekannten heterogenen Gruppe von Malern, folgte die Generation der um 1960 geborenen Künstler und Künstlerinnen nach, zu der auch Ulrich Plieschnig gehört. Emanzipiert von den »wilden Farbschlachten« der 1980er Jahre bricht diese zu Lösungen im Tafelbild auf, die von einem formal strengeren Bildaufbau bis hin zu einem gestischeren Duktus reichen. Trotz oder gerade wegen der vielfältigen Diskussion über die Bedeutung von Malerei zählt diese, gemeinsam mit der Skulptur, zu den etabliertesten und ältesten Kunstmedien. Beim Kommunizieren über diese Gattungen kommt man also selten umhin, sich auch mit den immanenten Standards dieser Medien auseinanderzusetzen. Interessanterweise sieht auch die Kunsttheorie vielfach das statische Bild der Malerei immer noch als Maßstab, und das in einer Welt, in der das Bild die vorherrschende Sprache ist. Wohl deshalb, weil es eine ganz andere Form der Kommunikation ermöglicht als alle digitalen, statischen und beweglichen, elektronischen Bilder, was uns auch die Arbeiten von Ulrich Plieschnig einmal mehr vor Augen führen.

Ulrich Plieschnig stellte – auch wenn es eine Periode performativen Arbeitens gab sowie aktuell auch der Stein als neues Material von ihm entdeckt wurde – stets die Malerei in den Mittelpunkt seines künstlerischen Schaffens. So sind auch seine Arbeiten auf Papier im eigentlichen Sinn Malerei und loten nur die Möglichkeiten eines anderen Bildträgers aus. Gegen kurzlebige Trends war Ulrich Plieschnig stets resistent und verfolgte konsequent seine eigenen Intentionen. Auch wenn seine Anfänge im Figurativen lagen, so folgte er letztlich einer abstrakten Malerei. Im Laufe seiner künstlerischen Tätigkeit entwickelte er eine sehr markante Bildsprache, deren formaler wie farblicher Aufbau – sieht man von den sehr frühen figurativeren Arbeiten ab – stets ähnlichen Kriterien folgte, wenn auch die Motive und der Zugang zum Bild wechselten. Einschneidend war mit Sicherheit der Entschluss zu einer reduktiven Formensprache, die er vor vielen Jahren nach einem Aufenthalt in New York fällte. Es wurde nicht nur die Pluralität der Bildelemente zurückgenommen, sondern auch die Farbpalette, die sich im Folgenden auf die typischen "Plieschnigfarben" Indigo, Ocker, Blau, Grau und Weiß beschränkte und auf das, oft auch das Bild dominierende, Orange. Die Ölfarben werden verdünnt und nicht mit dem Pinsel aufgetragen, sondern auf die Leinwand geschüttet. Die Dualität einer horizontalen und vertikalen Ausrichtung bestimmt die Komposition. Um die Konsequenz des Prinzips seiner Bildkompositionen durchzuhalten, trägt Plieschnig auch den Hintergrund mittels Schüttverfahren auf. Die sich dadurch ergebenden Vermischungen sind Teil der Arbeit und erfolgen am Bild und nicht auf der Palette. Scheint die Farbe wie von allein ihre Schritte auf der Leinwand zu übernehmen, so folgt sie doch einem vom Künstler vorgegebenen Verlauf, den er unter einer gewissen Einbeziehung des Zufalls kontrolliert. Doch ist Plieschnigs Malerei charakterisiert durch einen gezielten, strukturierten Aufbau und schließt eine aktionsgeladene spontane Schüttung als zufällige und eruptive Setzung aus. Im Gegenteil, auf der Leinwand dominiert eher die homogene Farbfläche als ein gestischer Duktus. Die aktuellen Arbeiten hingegen zeigen wieder mehr von der Immanenz des Malprozesses. Rinnspuren als wesentlicher Teil der Komposition fanden sich erstmals in den 1990er Jahren in der Werkserie Malungo. Dort wurden sie zunächst als Kontrapunkt zu dem Motiv der Stelen gesetzt, bis sie zugunsten einer einheitlichen Oberfläche in den Hintergrund traten. Die Stelen als zentrales Element bestimmten in der Folge über einen langen Zeitraum seine Arbeiten. Die Rinnspuren verschwanden und die Farbflächen bzw. Hintergründe wurden zunehmend homogener, man ist nahezu versucht zu sagen: reduziert und streng. Rückblickend scheint es so, als wollte der Künstler die Grenzen dieser Motive ausloten und ihre Möglichkeiten ausschöpfen. Die Strenge der Komposition bedeutete letztlich auch den vorläufigen Endpunkt dieser Arbeiten. Dass in dieser Werkphase die Stelen auch als dreidimensionale Skulptur aus Krastaler Marmor entstanden, mag Zufall sein oder auch eine letzte, in dem Fall dann auch noch verstärkt raumgreifende und statische Manifestation.

In den neuen Tafelbildern (die ersten entstanden Ende 2010, vor allem jedoch ab 2011) werden die Stelen von runden Formen abgelöst, die nicht zuletzt auch durch ihre Titel an Himmelskörper oder auch in manchen Arbeiten auf Papier an Lebewesen im Wasser erinnern. Der Duktus der Bilder wird malerischer und der Farbe wird ein freierer Verlauf ermöglicht. Dies kündigte sich schon in den Arbeiten auf Papier an, die bereits 2010 parallel zu den "Stelen-Serien" entstanden und man den Eindruck hatte, dass Ulrich Plieschnig hier bereits mit neuem "Vokabular" experimentierte. Auch in der räumlichen Verortung der Motive kam es zu Änderungen: die Stelen standen zumeist auf einem "Bodenterrain" und ließen dadurch eine gewisse landschaftliche Verortung zu. Im Gegensatz dazu schweben die neuen Motive in einem unbestimmten, unendlichen Raum, der sowohl das Weltall als auch die Tiefe und Weite des Ozeans sein kann. Mit dem Thema Weltall haben die Bilder sowohl motivisch zu tun als auch inhaltlich. Das Weltall ist nicht nur eine physikalische Ausdehnung, sondern auch ein symbolischer Raum: seit Jahrhunderten drehen sich Träume und Visionen der Menschen darum, die "extraterrestrische Zone" zu erobern, Welten jenseits der Erde kennenzulernen und vielleicht sogar andere Planeten zu kolonisieren. "Space is the Place" erklärte der Musiker Sun Ra, und hunderte Science-Fictionromane und -filme legen Zeugnis ab von der Sehnsucht nach dem Anderen, dem Unbekannten, der ,High Frontier', der hohen Grenze, die im 20. Jahrhundert zum Schauplatz geostrategischer Positionskämpfe wurde. Doch wenngleich die Musik des afroamerikanischen Sängers Sun Ra eine Rolle für die Arbeiten von Ulrich Plieschnig spielt, unterscheiden sich seine Bilder dennoch von jenen Positionen, die eine politische oder filmische Dimension mit diesem Thema verbinden. Ulrich Plieschnig interessieren am Weltall vor allem die Aspekte der Zeitlosigkeit und Ungewissheit, die durch die Unendlichkeit, die räumlich für den Menschen nicht fassbar ist, evoziert wird. Beim Anblick der Weite, sowohl des Meeres als auch des Sternenhimmels, so Ulrich Plieschnig, wird einem das eigene Dasein erst wieder bewusst. Die Dimension zwischen unserer Existenz und der Weite des Raumes fordert uns heraus, Grenzen auszuloten und sie gegebenenfalls zu überschreiten. Aus der persönlichen Auseinandersetzung wird eine allgemeine These, womit wir dann letztlich wieder vor der Frage stehen: kann Kunst die philosophischen Gedankenschleifen des Künstlers abbilden oder zumindest einen Teil? Arbeiten wie "Travelling the Spaceway" oder "From Earth to Earth" sind Titel, wo es auch darum geht, diese Grenzen zu überwinden und zu versuchen, mittels des Bildes in die Unendlichkeit des Raumes einzutauchen. Und hier sind wir wieder bei den Möglichkeiten der Malerei, die eben diese Zwischenbedeutung abseits einer realen Darstellung ausdrücken kann. Vor allem weil Ulrich Plieschnig stets dort, wo es scheinbar narrativ wird, durch klare Bildstrukturen letztlich wieder auf das abstrakte Terrain zurückführt und bewusst an der Grenze zwischen Bilderzählung und autonomer Malerei arbeitet. Der Bildraum selbst entsteht nur durch die Motive, die – wie auf einer Bühne – vor einem homogenen Hintergrund schweben und durch ihre Setzung auf der Leinwand einen sich in die Tiefe ausbreitenden Raum vortäuschen. Landschaftliche Assoziationen haben Ulrich Plieschnig noch nie etwas ausgemacht, evoziert er diese doch zum Teil auch selbst, wenn er seinen abstrakten Kompositionen Titel gibt, die den Betrachter in eine diesbezügliche Leserichtung führen. Ulrich Plieschnig, aufgewachsen im Kärntner Gurktal, sieht die Landschaft als wesentlichen Impuls seiner Kunst, auch wenn er diese nie illustrativ ins Bild übersetzt. Vielmehr erzählt er vom Dialog zwischen einer äußeren und inneren Wirklichkeit, der Suche nach einer adäquaten Form der Darstellung und der Bemühung, der gesehenen Wirklichkeit ihre Essenz abzuringen und das Wesen der Malerei an sich zu erforschen. Die Farben werden transparent, lasierend bis zu opak eingesetzt, doch nie dominiert ein schweres Farbimpasto. Vielmehr diffundieren die übereinander gelegten Schichten ineinander, sodass zuweilen unter einem weißen Farbbalken der schwarzblaue Untergrund durchscheint. Im Gegensatz zu den "Stelen-Bildern" wird nun der Pinsel wieder als Werkzeug eingesetzt, um klare Setzungen in der Komposition zu formen. Zugleich greift Ulrich Plieschnig auf die Rinnspuren als bildkonstituierendes Sujet zurück. Den eigentlichen Dialog mit der Natur führt der Maler auf der Leinwand, dort wo Vorbild und reine Form aufeinandertreffen, dort wo das Empfundene und Erfahrene der Wahrnehmung umgesetzt wird. Der Betrachter ist aufgefordert, bekanntes Terrain zu verlassen, um sich in das prekäre Verhältnis zwischen Wahrnehmung, Wirklichkeit und Interpretation derselben aufzumachen. Die Herausforderung, dieses in eine neue Realität – in jene des Bildes – zu übersetzen, ist dem Kunstschaffen immanent. So entwirft auch Ulrich Plieschnig eine abstrakte Partitur auf der Leinwand, die im besten Fall den BetrachterInnen bekannt vorkommt, indem sie in der Überlagerung von Farbe und Struktur räumliche Assoziationen evoziert. Den Bildern haftet etwas Rätselhaftes und Geheimnisvolles an. Man erwartet, dass etwas geschehen wird, etwas Seltsames, Wunderliches, Symbolisches. Ein bedeutungsvoller Fingerzeig, etwas in der Art einer Vision, etwas, das eine Wahrheit vermuten lässt, aber darüber im Unklaren lässt, welche. Der Zweck des Kunstwerks ist die Bestimmtheit des Unbestimmten, meinte Adorno in seiner Ästhetischen Theorie.2 Vielleicht ist es daher wirklich so, wie Nietzsche annahm, dass die Kunst dem Menschen hilft, sich das Ganze des Daseins bewusst zu machen. Ein Mittel zu einer sensiblen Annäherung an die kaum fassbaren Zwischenräume des Lebens ist sie allemal.

1 Patrick Werkner, Um 1980. "Rückkehr" der Malerei und sogenannte Postmoderne, in: ders. Kunst seit 1940.

Von Jackson Pollock bis Joseph Beuys, Wien 2007, 2. 278

2 Theodor Adorno, Ästhetische Theorie, Frankfurt a. M. 1970, S.188/189

|